El “alfeñique” es un dulce que fue muy popular en nuestro país hasta aproximadamente la década de los sesenta y quizás al principio de los setenta, el cual hoy en día es desconocido por gran parte de las nuevas generaciones y aunque muchos piensan que es una golosina autóctona de Venezuela, en realidad no lo es.

Bien pudiéramos decir que el “alfeñique” es la propia expresión del mestizaje ya que esta palabra es de origen árabe y luego del árabe andalusí en el que se identificaba como “Al faynid” y que consiste en la fabricación de una pasta de azúcar alargada en forma de barras que podía tener aspecto liso o retorcidas como un espiral.

Luego de la reconquista del sur de España por los reyes católicos, este dulce permaneció en la tradición y por ello su receta viaja al nuevo mundo en conjunto con el azúcar y allí difunde desde México hasta la Argentina.

En un artículo muy interesante de María Brito titulado “Las golosinas venezolanas realizadas con panela de papelón” habla sobre este tema y nos informa que en el caso de Venezuela tenemos el “Alfeñique” y otras variantes del mismo que se les conoce con los nombres de (Melcocha, Alfandoque, Hueca, Currunchete y Parados) y ella los describe de la siguiente manera:

“Alfeñique: Se realiza con melado de papelón o azúcar, se le puede añadir limón, vainilla, canela, nueces molidas, ajonjolí, coco rallado, aceite de almendras. Puede ser cortado de manera alargada, retorcida, anudadas o en forma de trenza.”

La “melcocha”, de similar preparación al alfeñique pero de manera más sencilla, se realiza con melado grueso de papelón y unas gotas de limón (o ralladura de limón o unas hojas tiernas del limonero), o con jugo de caña cocido hasta que adquiera una consistencia espesa, cuando agarra el punto se retira del fuego, se deja refrescar un poco, aún caliente se coloca en un mármol o mesón liso, se comienza a amasar, se engrasan las manos y en el aire se estiran y une hasta que la masa queda blanca blanquecina o marrón clara. Se estira, retuerce y corta de manera alargada. Queda de consistencia blanda y algo estirable. Se envuelve en hojas de celofán transparente.”

El “alfandoque” podría ser un paso más a la preparación de la melcocha y alfeñique, tiene la consistencia de un turrón duro, y se puede hacer de papelón blanco o papelón oscuro. Se cocina hasta que se obtenga un melado bien espeso, que estará listo al probarse un poquito chorreándolo en agua fría y este se endurece y se puede quebrar. Se bate bien la mezcla no una paleta, y se coloca en un mármol o mesón, se le deja enfriar y se corta, en trozos cortos o barras largas, pudiéndosele dar una forma cilíndrica. Se suele hacer de anís, raíz de jengibre, y queso blanco molido o rallado. Lo tradicional es envolverlo en hojas de plátano.”

La “hueca”, se realiza con papelón blanco o azúcar procesada, preparándose un almíbar a punto de hilo que se parte, se retira del fuego y se bate en las misma ollita hacia un mismo lado dando vueltas hasta que seque y endurezca, a manera de crear un nido hueco abombado, se calienta un poco la ollita para que se despegue y quedará a manera de cesta hueca de caramelo. Se solía preparar en pequeñas pailas de cobre.”

El “curruchete” o “currunchete” y los “parados” son variaciones del alfeñique y la melcocha, típicos de la región andina”. El primero corresponde a la unión del melado caliente con queso blanco en trozos o desmoronado. Y podría también llevar un poco de leche, se come caliente. El segundo, es para mí el mismo “alfondoque”, y puede llevar semillas de anís o semillas de cilantro. Hay una versión de currunchete en el estado Vargas, con panela de papelón, queso blanco desmoronado, especias dulces y pan desmenuzado.

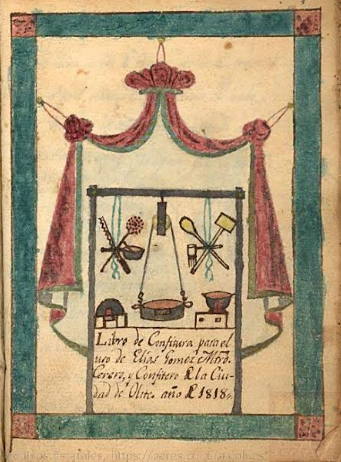

Una cosa importante que deseamos informar es que en la revisión bibliográfica de este tema, nos encontramos con una antigua receta del “Alfeñique” en un libro español de repostería del año 1818 (207 años de existencia) que se titula Libro de confituras para el uso de Elías Gómez maestro Cerero y Confitero de la ciudad de Olita; urbe ubicada en la región de Navarra, famosa por su castillo medieval, su iglesia que data del siglo XII y por sus viñedos.

En el Capítulo 11 aparece la receta titulada de la siguiente manera:

“PARA HACER ALFINIQUES”

“Formarás azúcar clarificada; le daras punto quanto empieze a romper, la escudillaras en la piedra de los caramelos, y en templarse un poco lo recojeras, luego lo cojeras con ambas manos y lo yras estirando en un clavo hasta que se pone muy blanco y duro; entonces lo escudillaras a tiras y otro yra haciendo trenza o otras figuras.”

Sin duda alguna que el binomio (gastronomía e historia) conforman una fórmula interesantísima para la difusión de nuestras tradiciones y de la historia misma, las cuales además nos revelan que en toda América la forma de hacer, presentar y promover la ingesta de este dulce tiene unas cuantas variantes dignas de conocer y en el caso de Venezuela el “alfeñique” constituía una delicia económica para el deleite de grandes y chicos que debe ser rescatada porque es parte de tradiciones centenarias que confirman que el mestizaje también está presente en la cocina.

Carlos Cruz

galeno1999@yahoo.com