«Que en ningún caso, forma, ni manera alguna permitan las autoridades, consientan ni toleren la fábrica de dicho aguardiente de cañas, ni el más leve uso ni venta…»

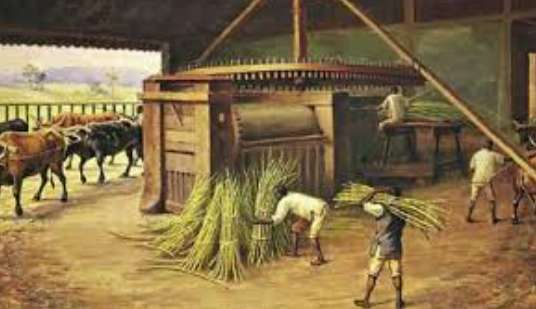

La “caña de azúcar” es considerada una gramínea tropical de la cual se obtiene papelón , azúcar, miel de caña y aguardiente, el cual y sin duda alguna, siempre ha tenido un papel estelar en la historia de la humanidad porque ha sido blanco de polémicas, persecuciones y por supuesto de celebraciones.

Sobre el tema que nos ocupa debemos decir que en la “Provincia de Venezuela” para el año 1716 se había publicado una Real Cédula que prohibía la producción, distribución y venta del aguardiente cuya vigencia se extendió por casi todo el siglo XVIII y por ello en el mes de marzo de 1784 en un paraje cerca de Caracas fueron detectadas varias mulas en estado de abandono que llevaban consigo una carga de 8 barriles de aguardiente.

El hallazgo fue realizado por don Vicente Cura quien tenía el cargo de «Aduanista» de la alcabala del camino «Del Valle» y que había visto en primer lugar el grupo de mulas con los respectivos barriles y luego encontró al peón que llevaba las famosos animales a quien detuvo e interrogó sobre las mismas preguntándole ¿Qué contenían los barriles?, ¿Quién era el dueño de esa mercancía?, ¿A dónde se dirigía? y que le mostrase la guía de la carga.

A estas preguntas el peón le contestó que la carga no tenía «guía» y que su dueño era un tal (Joseph Sierra) que vivía en el sitio de «Los Mariches» y que la carga iba para Caracas por lo cual se dio inicio al proceso administrativo del caso y en consecuencia el Fiscal expresó lo siguiente:

“El fiscal de la Real Hacienda a la vista que se le ha comunicado de este expediente instruido con el motivo de haber aprendido el Cajonista del Valle, don Vicente Cura quatro cargas de aguardiente de caña en el parage que expresa el oficio del Administrador General dice: A consecuencia de referidos por Real disposición se ha publicado en esta Capital, y jurisdicción la prohibición de hacer y usar dicho licor bajo la pena a los dueños o interesados principales, de procurar contra ellos con todo rigor a imponerles los establecidos, y a los dependientes introductores auxiliares o fabricantes menos principales, la de veinte y cinco pesos aplicados por tercios, además de romperle las basijas e instrumentos y en cuya atención y teniendo presente lo que el Tribunal ha practicado en legales cosas, es de parecer el Fiscal sobre la pérdida del aguardiente que V.S mandó a entregar al Contador del Hospital de San Pablo para que lo destinasen a la curación de los enfermos.”

Por otra parte, había que resolver el tema de las mulas y por ello también se decidió que las mulas, sus aperos y los barriles se quedarían bajo la custodia del Contador del hospital (en el hospital) hasta que las autoridades resolviesen cuál sería el destino de dichos animales.

El asunto de la prohibición de la producción y venta de aguardiente antes y durante la existencia de la Capitanía General de Venezuela fue siempre un dolor de cabeza para las autoridades y tras un análisis de todo lo ocurrido, optaron por tomar una decisión inteligente la cual fue por un lado legalizar el comercio local del aguardiente y por otro, crear un “Estanco” para el cultivo, producción y venta con fecha del 30 de abril de 1784.

Sobre el tema del uso del preciado licor en el área de la salud y el levantamiento de su prohibición, debemos decir que para el año de 1778 en la ciudad de la Nueva Valencia del Rey, don Francisco de Vega le dirigió una carta al Cabildo donde hacía la solicitud formal para que se eliminara dicha prohibición para lo cual utilizó de manera muy inteligente los siguientes argumentos:

El primero de ellos se refería a la recaudación de dinero por medio de los impuestos ya que la legalización de esta nueva actividad económica le estaría generando nuevos ingresos y así se evitaría el problema que estaba ocurriendo hasta la fecha con el contrabando de aguardiente, donde en toda la provincia en vez de comprarlo mayoritariamente a los españoles se lo compraban a los holandeses que lo vendían más barato, y esto por supuesto ocasionaba problemas a la Real Hacienda. El segundo argumento era sobre las propiedades médicas que este le atribuía al aguardiente en el tratamiento de: “Llagas, heridas y en los partos en toda la quarentena…”

Bibliografía:

1. Academia Nacional de la Historia: Autos seguidos contra Josef de la Sierra habitante en el citio del potrero del burro sobre saca de aguardiente de caña. 17/03/1784, Legajo 2do, Número 6.

2. Certificación de la administración subalterna de Hacienda de Valencia (1783). Ayuntamiento de Valencia. Tomo Libro: 25, Número 114, Período: 1771-1870, Disponible en: http://dspace.bolivarium.usb.ve.

3. Carta del Regidor Llano José Hidalgo (1779). Ayuntamiento de Valencia, Tomo-Libro: 23, Número: 12, Período: 1771-1870. Disponible en: http://dspace.bolivarium.usb.ve.

4. San Diego, Julio Centeno, Ediciones Alcaldía de San Diego, 2000.

Carlos Cruz

galeno1999@yahoo.com